私たちの知能教育の目的は、知能を高くすること、つまり知能指数を上げることです。

知能指数を上げることで問題解決能力と創造的思考力が備わります。そして、私たちはそうした生徒を育てたいと考えております。

さらに、幼稚園及び小学校入試の多くは、知能検査の形式をとっています。つまり、知能開発教育は合格の近道でもあるのです。

修明学園英才教室の知能教育

知能開発

知能とは知識を習得する能力、習得した知識を新しい場面(学習)に活用(応用)出来る能力、

また総合的な判断が出来る能力のことです。知能指数(IQ)とは、その知能の高さを示す数値です。

知能指数が高いということは、知識の吸収・定着に優れ、応用力や判断力に優れているということです。

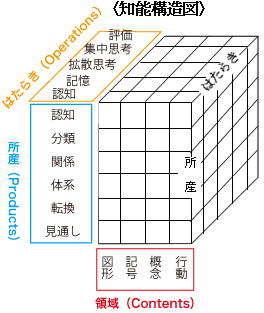

私たちが採用している知能教育は、知能教育国際学会(ISIE)初代会長ギルフォード博士の学説「知能因子構造理論」とその知能教育を採用しております。

ギルフォード博士は、知能には三つの面があるとして、下の図のような知能構造を考案しました。

この知能の三つの面というのは、領域(Contents)と所産(Products)とはたらき(Operations)です。

1.考える「領域」としては

| 図形(figual) | 形を使って考えること |

| 配号(symbolic) | 色彩・音・文字・数字を使って考えること |

| 概念(semantic) | 言葉の意味を使って考えること |

| 行動(behavioral) | 他人の行動を理解するのにその人の行動によって考えること |

2.考える「所産」としては

| 単位(unit) | あるもの |

| 分類(class) | 他と区別されるもの |

| 関係(relation) | 二つの間に成立するもの |

| 体系(system) | 三つ以上のものの間に成立するもの |

| 転換(transformation) | 変化・きりかえ |

| 見通し(implication) | 起こりうる結果 |

3.考える「はたらき」としては

| 認知(cognition) | 理解する・わかる・知る・意識する能力 |

| 記憶(memory) | 銘記・再生・完全に覚える能力 |

| 拡散思考(divergent production) | 独創的なことを思いつく・自由になめらかに考える能力 |

| 集中思考(convergent production) | 正しい解決を見出す力・推理する能力 |

| 評価(evaluation) | 批判・比較・選別・判断する能力 |

具体的な知能因子というのは、

領域(横)×はたらき(たて)×所産(高さ)の組み合わせですから、4×5×6=120

全部で120の知能因子の数になります。

たとえば「図形で単位を記憶する」「記号で分類を拡散思考にする」「概念で関係を集中思考する」というのが、1つの知能因子になるわけです。

毎週1因子ずつ刺激し以下の能力を育成しております。

| 1) | 知識や情報、技能を修得する能力(学習能力) |

| 2) | 習得した知識や情報、技能を活用する能力(応用能力・変化に対応する能力) |

| 3) | 洞察力・判断力(自分の頭で考え、正しく判断する能力) |

当教室にお通いいただいたお子さまの知能指数の変化と、その後どのように成長し、どのような進路をたどったか、具体例を述べてみたいと思います。

3歳児の時点で弱かった、概念(言葉を使って考えたり・覚えたりする能力)、拡散思考(いくつかの条件からいろいろなことを思いつく能力)が伸びたことにより、

知能指数が伸び、中学受験で中高一貫の私立難関校に合格、その後東京大学理工学部に合格し、大学院を経て社会人になっております。

3歳児・4歳児の時点で弱かった図形(物の形で考えたり・覚えたりする能力)や記号(数や音・色などで考えたり・覚えたりする能力)が伸びたことにより、

女子としては最難関の大学付属小学校に合格し、円満な中学校生活を送っています。